Cuidado com a internet

Como

o ódio viralizou no Brasil

Fernando

Pugliero

Deutsche Welle

20-08-2018

Números sugerem

que intolerância e desinformação

parecem ter se

naturalizado na internet brasileira.

O que antes seria

denunciado, hoje é curtido e compartilhado.

Nos últimos 11 anos, quase 4 milhões de denúncias

relacionadas a crimes de ódio na internet foram recebidas pela Central

Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Isso significa que, por dia,

pelo menos 2,5 mil páginas contendo evidências de crimes como racismo,

neonazismo, intolerância religiosa, homofobia, incitação de crimes contra a

vida, maus tratos a animais e pedofilia foram denunciadas no Brasil.

Mas não é esse o dado que mais surpreende. Em 2016, o número

de denúncias ultrapassou 115 mil, enquanto em 2017, despencou quase pela

metade, para pouco mais de 60 mil. No primeiro ano da série histórica, 2006, o

total de denúncias ultrapassou 350 mil, o que demonstra uma banalização do

ódio nos últimos anos.

“De 2016 para 2017 houve queda no número de denúncias. Mas

isso não quer dizer que o ódio na internet diminuiu. Pelo contrário, ele

aumentou, mas hoje as pessoas não se indignam mais”, aponta Thiago

Tavares, presidente da Safernet Brasil, primeira ONG do país a criar um

canal anônimo para receber denúncias relacionadas a crimes de ódio on-line.

Para ele, o Brasil vive um momento atípico, no qual o ódio

se naturalizou e é, inclusive, utilizado como plataforma política. “Hoje

existe uma chapa presidencial que alimenta o ódio, o preconceito e a

discriminação para captar votos e espaço na mídia” [essa matéria é de 2018,

ano da eleição presidencial], ilustra Tavares.

Apesar da quantidade de conteúdo de ódio circulando nas redes

ser crescente, há cada vez menos pessoas dispostas a denunciar. “Muito

conteúdo que antes seria denunciado, hoje é curtido, compartilhado e viraliza.

Muitas pessoas que antes se indignavam com conteúdos que pregam o racismo, hoje

ajudam a disseminá-lo a partir da interação nas redes sociais”, complementa.

Passos para conter essas

notícias

A estratégia das autoridades brasileiras para conter a

disseminação do discurso de ódio nas redes é semelhante à utilizada na maioria

dos países do mundo e consiste em três passos.

Primeiro precisa ser recebida a denúncia (que pode ser

feita anonimamente online e é encaminhada ao Ministério Público, que decide

sobre a investigação e instauração de inquérito); depois é solicitada a remoção

do conteúdo (Facebook, Google ou outra plataforma são informados sobre a

existência da página e a apagam); e por último ocorre a responsabilização do

autor da postagem (o crime de racismo, que corresponde a 28% das denúncias,

é inafiançável e imprescritível no Brasil).

|

| Muitos se escondem quando atacam os outros pela internet, o anonimato ajuda a ocultar responsabilidades |

Impunidade: vergonha nacional

O maior problema, entretanto, é que a taxa de

responsabilização em geral, para crimes relacionados não só a ódio, mas também

à violência, é residual. Em 2017, dos 63.880 homicídios em território

nacional, apenas 7% foram esclarecidos e somente 3% resultaram em

sentença condenatória.

“Há um processo de radicalização em curso, sobretudo da

juventude, e há uma crescente polarização da sociedade”, comenta o presidente da Safernet.

Em janeiro deste ano, a ONG lançou um projeto voltado para

jovens de 16 a 25 anos para combater a disseminação do discurso de ódio na

Internet a partir de contranarrativas.

“Precisamos produzir conteúdos que também

viralizem,

mas que promovam a igualdade e os

Direitos Humanos”, diz Tavares.

A proposta, em parceria com o Google e o Unicef, já percorreu

quatro das cinco regiões do país e premia com bolsas no valor de R$ 12 mil para

tirar do papel projetos voltados a grupos sociais vulneráveis, como mulheres,

negros e índios.

|

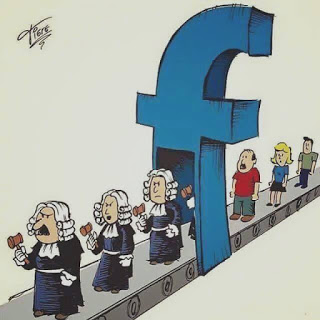

| Muitos se sentem juízes dos outros quando usam as mídias sociais |

As redes sociais como

propagadoras

As redes sociais facilitaram a replicação de informações de

modo escalável. Com isso, proporcionaram uma infraestrutura para que as

pessoas repliquem discursos, muitas vezes sem uma posição crítica. Até

2012, o Orkut, extinto em 2014, hospedava o maior número de páginas denunciadas

por crimes cibernéticos. A partir de 2012, esse trono passou a ser ocupado pelo

Facebook.

Para a pesquisadora de redes sociais Raquel Recuero, é

muito mais fácil replicar um discurso em um momento de raiva, sem que se veja,

diretamente, quem é o outro para quem se fala ou agride. A falta de

contexto dá combustível a esse processo.

"Na vida off-line, há sempre um contexto que traz as

informações necessárias para evitar conflitos e modular uma conversa. Tem

coisas que a pessoa diz para os amigos da academia que não diz para os amigos

do trabalho”, explica. Em espaços como o Facebook, haveria uma confusão dessas

redes de contatos e dos espaços. “Isso significa que publicações são feitas

com um determinado público em mente, mas são lidas por outros públicos. Isso

gera problemas de contexto e comentários inadequados”.

Ferramenta recente, os bots

(diminutivo da palavra “robot”, softwares que simulam ações humanas)

trabalham pela disseminação de discursos de ódio, replicando as postagens e,

dessa forma, ampliando seu alcance.

"A tendência é que os ânimos fiquem mais exaltados

nessas eleições e que as pessoas briguem mais por causa do contexto polarizado.

Apesar disso, já há certo escaldamento, pois muita gente já silenciou

pessoas com as quais não concorda”, afirma a pesquisadora. “Embora a

violência discursiva possa ampliar-se dentro dos grupos, não sabemos se circulará.”

O pelourinho moderno

Mulheres negras de classe média entre 20 e 35 anos e com

ensino superior completo são os principais alvo de ataques racistas via Facebook no Brasil. Pelo

menos 81% das vítimas do ódio virtual têm esse perfil, de acordo com um estudo

recém-concluído pelo pesquisador brasileiro Luiz Valério Trindade, PHD em

Sociologia pela Universidade de Sounthampton, na Inglaterra. “Grande parte

dessas mulheres ascendeu socialmente ocupando espaços sociais que são

associados a privilégios ou ambientes predominantemente brancos ou masculinos”,

explica o pesquisador.

Para chegar a essa conclusão, Trindade analisou 109 páginas

do Facebook e 16 mil perfis de usuários da rede social durante três anos e

meio. O levantamento incluiu também 224 artigos jornalísticos que abordaram

casos de racismo nas redes sociais brasileiras entre os anos de 2012 e 2016,

inclusive o da jornalista da Rede Globo Maria Júlia Coutinho, que foi vítima de

ataques raciais nas redes sociais em julho de 2015, e das atrizes Sheron

Menezes e Taís Araújo.

A maior parte das vítimas não se sente confortável em

denunciar os ataques.

“Diante de uma situação de ofensa racial, a classe social exerce um papel

fundamental na hora de denunciar”, aponta. Nos ataques dirigidos a

celebridades, segundo Trindade, o tempo de identificação dos agressores pela

polícia e posterior denúncia pelo Ministério Público não ultrapassa mais que 6

meses. “Em casos no qual a vítima é uma pessoa humilde e de classe social

mais baixa, ela acaba desencorajada na delegacia a prestar queixa”.

Além de identificar o alvo principal do discurso de ódio, a

pesquisa também constatou que 65,6% dos usuários que disseminam intolerância

racial no Facebook são homens na faixa dos 20 e poucos anos.

“A crença de que o que as pessoas fazem online não tem

impacto off-line é tão forte que muitos desses ofensores imaginam estarem

protegidos pela tela dos computadores. A partir do momento em que os

ataques virtuais entram no radar de um meio de comunicação, os ofensores tomam

uma atitude para se desvencilhar da ofensa”, afirma Trindade.

Entre as possíveis ações para “limpar a barra” está a

exclusão da postagem, da conta na rede social, a alteração do status do perfil

de público para privado ou a alegação de que a ofensa se tratou apenas de uma

brincadeira. “Isso sinaliza que aquela pessoa tinha consciência de que o que

ela estava fazendo não era apropriado”, conclui o pesquisador.

Em vez de educação,

smartphone

Sem tradição de debate na esfera pública, boa parte da

população brasileira só começou a participar do debate público de ideias quando

teve acesso à internet. O maior problema, talvez, seja que essa inserção

não se deu através de um processo educacional, mas pela compra de smartphones.

“Sem experiência de debate, a população

começou a acessar a internet

sem se preocupar com os limites da sua

atuação”,

opina o jornalista e doutor em

Ciências Políticas e professor da PUC-SP

Leonardo Sakamoto.

|

| Publicado em junho de 2016 no Brasil pela Leya |

Ele também é autor do livro O que aprendi sendo xingado na

internet, que explica, por exemplo, como funciona o padrão de distribuição

de informação on-line e alguns dos processos que facilitam o divisionismo de

opinião. Desde 2015, ele afirma ter sofrido milhares de ataques virtuais e

também no mundo real.

Os episódios estão ligados com sua atuação na rede – Sakamoto

também é blogueiro e diretor da ONG Repórter Brasil, especializada em

comunicação e projetos sociais. “Começaram a divulgar que eu recebia dinheiro

para defender o governo e que a organização da qual participo há 17 anos não

exista. Esse tipo de informação falsa se dissemina e, um dia, você acaba sendo

cuspido na rua, derrubado ou perseguido em supermercados”, lamenta. “As pessoas

sempre deixam claro o porquê de estarem fazendo isso.”

A experiência de Sakamoto revela a estreita ligação entre notícias

falsas e a disseminação do discurso de ódio.

“O debate anônimo, sem fontes,

desqualificado e que visa a desinformação na internet

é um grande formador de opinião no

Brasil.

As pessoas não se preocupam com a

qualidade daquilo que consomem e do que repassam desde que o conteúdo vá ao

encontro daquilo que elas acreditam”, analisa.

Ele compara o conteúdo online a um pedaço de carne. “No

mercado, você olha o que está comprando, pergunta a procedência, sente o cheiro

e toca. Na internet, o conteúdo é consumido olhando apenas a embalagem.”

Para ele, o fenômeno dos "fake news" é apenas a

ponta do iceberg de um sistema de desinformação. “As pessoas acham que notícia

falsa é qualquer mentira. E daí aparece gente como Donald Trump utilizando esse

conceito para menosprezar ou reduzir a importância dos veículos de comunicação

e da mídia como um todo”, aponta.

As pessoas não sabem distinguir

entre notícia e opinião,

entre fato e invenção

No conceito acadêmico, “fake news” são publicações que

viralizam em rede social a partir de informações comprovadamente falsas com

formato que simula o estilo jornalístico com o objetivo de enganar o público

ocultando a sua autoria. “Mas as pessoas não sabem a diferença entre notícia

e opinião. O problema é anterior às ‘fake News’, pois as pessoas não

sabem o que é ‘news’ e isso atrapalha porque o público

acha que algo é mentiroso porque não concorda com uma opinião.”

Criar uma legislação para combater a propagação desse tipo de

conteúdo, entretanto, não parece ser a solução. “O governo brasileiro não pode

criar uma lei dizendo o que é notícia falsa. Se o fizer, é como se definisse o

que é verdade e o que é mentira. Isso é o começo do fim de qualquer

democracia”, observa. “Grandes empresas como Facebook e Google também não podem

definir o que é verdade e o que é mentira”, pondera Sakamoto.

Ele defende que a qualificação do debate público é a saída

mais sustentável. “Em países como a Alemanha, as pessoas estão mais

preparadas para o debate público, e o medo de consumir notícias falsas é menor.

No Brasil isso não acontece. Se a gente tivesse um debate público mais qualificado,

nós evitaríamos a propagação de ódio, intolerância e a desinformação”, opina.

Comentários

Postar um comentário