O racismo entre nós!

Por

que os brancos precisam ser antirracistas

Lilia Moritz

Schwarcz*

Professora

da USP e da Universidade Princeton (EUA)

Brasileiros devem entender que

não existe democracia com racismo

|

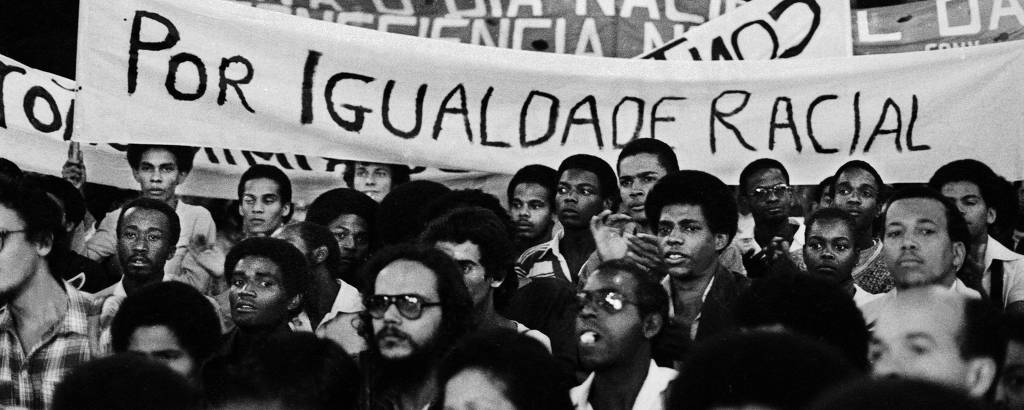

| Manifestação que marcou a fundação do Movimento Negro Unificado (MNU), em frente ao Theatro Municipal de São Paulo, em 7 de julho de 1978 |

[Resumo]

À luz da morte de George Floyd nos Estados Unidos da América (EUA),

antropóloga relembra caso de jovem negro assassinado pela polícia

durante a ditadura militar, em São Paulo, o que motivou uma reorganização do

movimento negro e manifestação histórica em 1978 contra o racismo e o autoritarismo.

Robson Silveira da Luz foi nosso

George Floyd, mas poucos aqui notaram. Floyd trabalhava como segurança em

Minneapolis, nos EUA, e foi barbaramente assassinado pela polícia no dia 25 de

maio de 2020. Já Robson, que morreu mais de 40 anos antes, aos 27 anos, foi

um feirante negro que morava na zona leste de São Paulo.

Junto com alguns amigos, ele

voltava de um baile black no dia 18 de junho de 1978, quando decidiu pegar

um cacho de banana de um caminhão de frutas, numa feira em Guaianases, onde trabalhava.

Preso em flagrante, como mostra o pesquisador Lucas Scaravelli, foi

levado pela Polícia Militar para o 44º Departamento de Polícia, do mesmo

bairro.

Estávamos

no ano de 1978, época da face mais dura e violenta do regime militar. Robson

foi torturado e morto por policiais militares que estavam sob a chefia do delegado Alberto Abdalla; nunca mais voltou para

casa. A polícia disse à sua mulher, grávida naquela época, que ele “sofrera

um acidente”.

|

| Manifestações do Movimento Negro Unido |

Na mesma época, quatro jogadores

de vôlei negros foram impedidos de entrar e jogar no Clube de Regatas Tietê por conta de sua cor. A

abolição da escravatura havia ocorrido 90 anos antes, mas a cor era (como

ainda é) um impeditivo e uma forma de discriminação naturalizada e silenciosa.

O caso de Robson, a discriminação

aos atletas e o assassinato de outro cidadão negro, o operário

Newton Lourenço, morto pela polícia do bairro da Lapa, no Rio de

Janeiro, naquele mesmo momento, não “passaram em branco”. Ao contrário do que

se tem dito, os associativismos, o jornalismo e as várias formas de

militância negra nunca “estiveram calados”.

A questão é que tem sido muito mal

formulada e encaminhada em nosso país: na verdade, quem se calou,

sistematicamente, foram amplos setores da sociedade branca e da mídia

brasileira. Nos Estados Unidos, os “afro-americanos”, seguindo critérios

estatísticos locais, correspondem a 12% da população; aqui, pretos e pardos,

nos termos do IBGE, são 56% e, mesmo assim, permanecem ainda muito

silenciados por um racismo estrutural e

institucional dos mais perversos, porque “naturalizado” no nosso

cotidiano.

A falsa coincidência de tantos

casos de racismo causou grande comoção entre os militantes negros e negras

brasileiros, ainda nos anos 1970. Enquanto a grande imprensa quase ou nada

publicou, o jornalista negro Hamilton Cardoso escreveu, naquele mesmo ano de

1978, uma matéria denunciando o assassinato de Robson Luz para o jornal

alternativo Versus.

Mesmo sob forte pressão, a

mobilização negra não desapareceu no período da ditadura. Em São

Paulo, no ano de 1972, e como mostram Petrônio Domingues e Mário Augusto

Medeiros, era muito atuante o Centro de Cultura e Arte Negra (Cecan).

Também a imprensa negra estava viva em São Paulo, a partir de jornais como Árvore

das Palavras (1974), O Quadro (1974), Biluga (1974) e Nagô

(1975), que alcançavam da capital aos municípios.

No Rio

de Janeiro, a partir de 1975, jornais como Simba (Sociedade

Intercâmbio Brasil-África), o IPCN (Instituto de Pesquisas das Culturas

Negras) e o Ceba (Centro de Estudos Brasil-África) mantinham-se

particularmente ativos. No Rio Grande do Sul, o Tição (criado em 1977)

continuava na luta.

|

| Bloco carnavalesco do Ilê Aiyê - Salvador (BA) |

Nessa mesma época, surgiram

movimentos com perfis diferentes, mas que engrossavam a resistência negra, como

o Ilê Aiyê, ou simplesmente Ilê, o mais antigo bloco afro do carnaval

baiano, cuja criação data de 1974.

De toda maneira, esses episódios,

ainda pouco conhecidos e divulgados na história brasileira, acabaram se

transformando num estopim para a (re)organização das lideranças negras de

São Paulo no final da década de 1970.

As repercussões e a revolta diante

do assassinato de Robson Silveira da Luz foram motivo para uma reunião

promovida, ainda em junho de 1978, com diversos grupos e entidades

negras, tais como o Cecan, o Grupo Afro-Latino-América, a Câmara do Comércio

Afro-Brasileiro, grupos de atletas e artistas negros e outros. Foi nessa

ocasião que se decidiu criar o Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial

(MUCDR), que deveria organizar um ato público contra o genocídio da população

negra e denunciar episódios de racismo.

No dia 7 de julho de 1978,

nas escadarias do Theatro Municipal de São Paulo, reunindo organizações

culturais, entidades negras e representantes de vários estados, foi criado um

movimento com características nacionais.

Logo no momento de formação da

entidade foi adicionada a palavra negro; assim, o grupo político passou a ser

designado como Movimento Negro Unificado Contra a

Discriminação Racial (MNUCDR), posteriormente simplificado para Movimento

Negro Unificado (MNU). Vale a pena destacar que o MNU lutava por

democracia em plena vigência do regime militar e com uma dupla missão:

denunciar a existência do racismo e criar estratégias para combatê-lo.

Assim, se

parte da população brasileira, branca e privilegiada, acreditava que havia

racismo nos EUA, mas não por aqui, a organização, para se contrapor, mostrava

que uma possível redemocratização teria que passar pelo combate e pela denúncia

ao racismo.

Aos que pensam que a repressão

atingiu basicamente a classe média branca engajada, é bom salientar que a

ditadura militar vinha, também, prendendo vários militantes e jovens negras e

negros, bem como tentando, sistematicamente, esvaziar qualquer pauta contra

o racismo.

Em primeiro lugar, buscava

estigmatizar e deslegitimar os ativistas, chamando-os de cópias dos movimentos

norte-americanos. Em segundo, fazia-se contrapropaganda, exaltando uma

pretensa democracia racial brasileira. Em terceiro, assim como hoje

chamamos de torcedores aqueles ativistas negros que se manifestam nas avenidas

contra o autoritarismo do governo, naquele tempo se procurava desqualificar o

movimento a partir de atributos que desfaziam da sua autenticidade.

A manifestação histórica de 7 de

julho de 1978 rompeu, assim, com o suposto silêncio dos grupos negros

impostos pela ditadura militar. Nesse evento, estavam presentes cerca de

2.000 pessoas que protestavam contra os episódios de violência contra

negros em São Paulo e contra o genocídio negro de uma forma geral.

Lá estavam muitos negros e negras

anônimos, jovens que curtiam os bailes de soul music —os bailes black

de São Paulo —, mas também operários, estudantes, jornalistas, artistas,

atletas, trabalhadores do comércio e lideranças sindicais e de associações e

várias lideranças negras, entre os quais Neuza Pereira, Flávio Carrança,

Hamilton Cardoso, Vanderlei José Maria, Milton Barbosa, Rafael Pinto e Jamu

Minka.

O protesto teve o apoio de

entidades de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Prisioneiros da Casa de Detenção enviaram um documento de apoio ao movimento,

e, desde então, a data entrou para o calendário das lutas contra a

discriminação racial. Em novembro daquele ano, o Movimento Negro Unificado

participou do 1º Congresso Nacional pela Anistia, denunciando a

violência policial contra os negros no Brasil, as condições sub-humanas da

população carcerária e as torturas existentes nos presídios.

|

| DJAMILA RIBEIRO Filósofa, escritora e militante feminista negra |

Levou muito tempo, mas depois do

período da redemocratização, o delegado Alberto Abdalla, responsável pela

prisão de Robson, foi condenado pela morte do jovem, juntamente com outros

policiais, mas não foi jamais punido.

Já Robson da Luz virou símbolo da

luta contra o genocídio negro, ao mesmo tempo que o MNU se tornou uma

organização nacional e um dos vários movimentos sociais de negros e negras hoje

atuantes em defesa da igualdade racial e dos direitos dessa população. O

assassinato de Robson se transformou em mote, igualmente, para uma série de denúncias

contra:

* o

“esquadrão da morte”,

* a “polícia

mineira” e

* o

“mão-branca”,

sinônimos de extermínio de

negros no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980.

No entanto, se Robson virou

ícone, até hoje pouco se sabe de sua vida. Essas são perversas

invisibilidades, num país que continua a matar nas grandes periferias do

país gerações de jovens negros de baixa renda que muitas vezes não

conseguem sair do anonimato que lhes é impingido pelos números frios da

polícia.

Essa é também uma velha/nova

história que faz da branquitude uma espécie de código partilhado, um lugar

de privilégio daqueles que sistematicamente solapam e impedem que essas

populações ocupem lugares de poder, façam parte das universidades, estejam

presentes na liderança do ambiente corporativo, atuem nas Redações e nos demais

ambientes de trabalho.

Hoje, os brasileiros até admitem

que há racismo no país, mas ninguém admite ser racista ou conivente com uma

estrutura que sistematicamente discrimina negros e negras nas áreas da

saúde, da educação e do trabalho. De tão naturalizado, há quem finja não

enxergar esse sistema persistente de subordinação.

Quem inventou o racismo foi a

sociedade branca. Portanto, cabe a nós brancos nos associarmos, como aliados, à

luta antirracista — termo proposto por Angela Davis e,

no Brasil, difundido por Djamila Ribeiro — e não

permitir que denúncias como o assassinato de crianças como Ágatha, João Pedro e

Miguel “caíam no vazio”.

No mundo

todo estão ocorrendo manifestações contra o racismo que defendem a democracia. Falta

a boa parte dos brasileiros — aqueles entre nós que desfazem dos debates

sobre ação afirmativa e cotas, negam o racismo e, em seu lugar, advogam uma

suposta meritocracia e universalidade sem notar que esses conceitos dizem

respeito a uma realidade majoritariamente branca e europeia— entender que

não existe democracia com racismo, como bem mostraram Silvio Almeida e

Flávio Gomes.

O racismo

não é um problema exclusivamente dos negros — faz parte de uma agenda

republicana brasileira. Perpetuando continuamente a discriminação, as elites

brancas brasileiras se equilibram entre a cegueira social e uma forma de

amnésia coletiva. Para o racismo não há desculpa.

* Lilia Moritz

Schwarcz é antropóloga e historiadora, é professora da

Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Princeton (Estados Unidos).

Autora, entre outros livros, de "Sobre o Autoritarismo Brasileiro",

"Brasil: Uma Biografia" (com Heloisa Starling) e "Dicionário

da Escravidão e Liberdade" (co-organizado com Flávio Gomes).

Comentários

Postar um comentário